이순신 후손 삼도수군통제사 공덕비 李舜臣 後孫 三道水軍統制使 功德碑 이순신 후손 삼도수군통제사* 공덕비는 이순신의 후손으로 삼도수군통제사나 부사** 의 벼슬을 지낸 이들 중 어진 정치로 칭송을 받은 6명의 비석이다. 한산도와 거제도의 주민들이 이들의 공을 기리기 위하여 세웠던 공덕비를 이곳에 모아 놓았다. 오른쪽부터 이태상, 이한창, 이태권, 이승권, 이규석, 이규안***의 공덕비가 늘어서 있다. 대부분의 비석에 ‘撫恤島民 千秋不忘(무휼도민 천추불망)’이라는 글자가 새겨져 있는데, 이것은 ‘섬사람들을 따뜻하게 돌보아 준 공덕을 영원히 잊지 못한다.’는 의미이다. * 삼도수군통제사(三道水軍統制使): 조선시대에 삼남 지방(전라·경상·충청)의 수군을 지휘, 통솔한 수군 총사령관에 해당한다. 임진왜란 초기 전라좌수사였던 이순신은 실질적 으로는 경상우수영, 전라우수영, 충청수영까지 지휘, 통제하고 있었다. 그러나 원균과의 갈등이 문제가 되자 조정에서는 선조 26년(1593) 7월에 종2품 삼도수군통제사를 신설하여 초대 통제사로 이순신을 임명하였다. 이에 따라 이순신은 삼도수군통제사와 전라좌수사를 겸임하게 되었다. 삼도수군통제사는 고종 32년(1895)까지 유지되었고, 303년 동안 208명의 통제사가 임명되었다. ** 부사(府使): 조선시대의 지방 장관직으로 정3품에 해당한다. *** 이태상(李泰祥, 5대손, 121대 통제사), 이한창(李漢昌, 6대손, 138대 통제사), 이태권(李泰權, 8대손, 부사), 이승권(李升權, 8대손, 172대 통제사), 이규석(李奎奭, 10대손, 198대 통제사), 이규안(李奎顔, 10대손, 203대 통제사)

수루 戍樓 이 수루는 임진왜란 때 이순신이 왜적의 동태를 파악하기 위해 자주 찾았던 망루였다. 수루에서 남해안의 왜적의 동태를 파악한 후에 이를 봉화, 연, 고동 소리 등을 이용하여 오른쪽의 고동산, 왼쪽의 미륵산, 뒤쪽의 망산 등 주변 지역으로 알렸다. 이순신은 수루에 올라 왜적을 물리치고 나라를 구할 수 있기를 염원하며 나랏일을 걱정하는 시를 읊기도 하였다. 1976년의 제승당 정화사업 때 한산만을 내려다볼 수 있는 현재의 위치에수루를 새로 지었다. 이후 옛 문헌의 내용에 근거하여 2014년에 전체를 나무로 고쳐 지어 지금의 모습이 되었다.

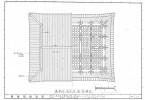

한산정 閑山亭 한산정은 이충무공이 부하들과 함께 활쏘기를 연마하던 곳이다. 이곳에서 과녁까지의 거리는 약 145m 정도로 활터와 과녁 사이에 바다가 있는 곳은 이곳 외에는 찾아보기 어렵다. 이충무공은 밀물과 썰물의 차이를 이용해 해전에 필요한 실전 적응 훈련을 하기 위하여 이곳에 활터를 만들었다. <난중일기(亂中日記)>에는 이곳에서 활쏘기 내기를 하고, 내기에 진 편에서 떡과 막걸리를 내어 모두가 배불리 먹었다는 기록이 여러 차례 나온다. 이러한 기록에서 활쏘기 훈련에 흥미를 높이는 동시에 병사들의 사기를 드높이고 자 한 이충무공의 지혜를 볼 수 있다. 한산정에서 함께 활쏘기를 연마하던 병사들은 대부분 경상, 전라, 충청 출신으로 선조 27년(1594)에 이충무공의 건의로 무과특별시험에서 선발된 사람들이었다.

한글비 한글비는 1948년에 팔일오광복을 기념하기 위해 경상남도 초·중등학교의 학생들이 성금을 모아 세운 비석이다. 비문은 위당 정인보(爲堂 鄭寅普)가 짓고, 글씨는 일중 김충현(一中 金忠顯)이 썼다. 비문은 이순신의 호국정신이 깃들어 있는 이곳에서 그 정신을 이어 받자는 내용으로 되어 있다.

제승당 유허비 制勝堂 遺墟碑 제승당 유허비는 제승당을 다시 세운 것을 기념하기 위해 세운 비석이다. 제승당은 임진왜란 때 당시 전라좌도수군절도사였던 이순신(李舜臣)이 작전지휘본부로 사용한 운주당이 있던 곳이다. 운주당은 1597년 정유재란 때 불에 타 없어졌는데, 제승당은 1739년 통제사 조경(趙儆)이 다시 지은 것이다. 3개의 비석 중 왼쪽 비석은 1739년에 제107대 통제사 조경이 세운 것이다. 오른쪽 비석은 그곳이 전에 있던 비석을 묻은 곳임을 알리는 표지석이다. 이 비석은 이순신의 후손이자 제198대 통제사를 지낸 이규석(李奎奭)이 세웠다. 가운데 비석은 오른쪽 비석의 뒷면을 한글로 풀어 새겨 놓은 것이다.

제승당 정화기념비 制勝堂 淨化紀念碑 제승당 정화기념비는 충의와 구국의 정신으로 일생을 바친 이순신(李舜臣)이 거처하였던 제승당 일대를 사적으로 정비한 것을 기념하는 비석이다. 비문은 전 문교부장관 이선근 (李瑄根)이 짓고, 글씨는 서희환(徐喜煥)이 썼다. 이 기념비를 세운 경위는 다음과 같다. 1975년 8월 5일 박정희 대통령이 제승당을 방문하여 충무사에 참배하고는 경내를 둘러보며 “3년 전보다는 잘 정돈되어 있으나 경역이 좁고 짜임새가 없다. 이 곳은 이충무공께서 세계해전사상 길이 빛나는 한산대첩을 이루신 후 운주당을 지으시고 3년 8개월 동안 조선수군의 본영으로 삼고 국난을 극복한 유서 깊은 사적지이므로 공의 위업을 기리고, 살신구국의 높으신 뜻을 후손에게 전하기 위하여 현충사 수준으로 대대적인 정화사업을 펼쳐 국민정신 교육의 도장으로 만들라.”라고 말했다. 그 말에 따라 관계기관 (청와대, 문화공보부, 문화재 관리국, 경상남도 등)이 함께 제승당을 정비하였다. 지금은 경남도청에서 제승당을 관리하고 있다.

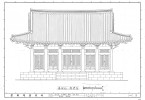

충무사 忠武祠 충무사는 이순신의 영정을 모신 사당이다. 영정은 종이품 통제사의 관복 차림으로 그려져 있다. 매년 봄·가을에는 통영시민들이 제승당(制勝堂)에서 제사를 올린다. 또 한산대첩 기념일인 8월 14일(양력)에는 해군작전사령관과 해군사관생도들이 참배한다. 통영시는 한산대첩제를 성대히 거행하여 이순신의 정신을 기리며 이어가고 있다. 사당에는 국보 제76호인 서간첩(書簡帖)의 일부와 이순신이 중국 송나라 역사를 읽고 썼던 독후감이 병풍으로 만들어져 보관되어 있다. 현재의 이순신 영정은 1978년에 사적을 정비할 때 정형모 화백이 그린 것이다.

충무공 이순신 장군 忠武公 李舜臣 將軍 충무공 이순신 장군은 덕수(德水) 이씨로 1545년 3월 8일 새벽에 한성(漢城) 건천동(乾川洞) 에서 부친 이정(李貞)과 모친 초계(草溪) 변씨(卞氏)의 3남으로 태어났다. 1576년 32세에 과거시험의 무과에 급제하여 함경도 동구비보권관을 시작으로 무관직을 수행하여 훈련원봉사, 발포수군만호, 조산보만호, 훈련원참군 등을 거쳤다. 1589년 45세에는 정읍 현감을 지냈고, 1591년에는 전라좌수사에 임명되었다. 1592년 48세에 임진왜란이 발발하자, 5월7일 옥포해전에서 왜적을 무찌르기 시작하여 해전에서 연전연승하였다. 1598년 11월 19일 노량해전에서 전사하였으니 이순신의 나이가 54세였다. 전란에서 나라와 민족을 구했던 우리 민족사의 영웅 이순신의 3대 정신은 아래와 같다. 나보다 나라를 먼저 생각하는 멸사봉공(滅私奉公)의 정신 거북선과 조총을 새로이 만든 창의개척(創意開拓)의 정신 미리 전쟁에 대비해 적을 물리쳤던 유비무환(有備無患)의 정신 이순신의 묘는 충남 아산시 음봉면 어라산에 있다. 이순신이 죽자 인조(仁祖)는 충무라는 시호를 내렸고, 정조(正祖)가 다시 영의정으로 올려 모셨다. 슬하에 3남 3녀를두었으며, 부인은 상주(尙州) 방씨(方氏)이다.

우물 이 우물은 1593년 당시 이순신이 한산도(閑山島) 통제영(統制營) 안에 운주당을 창건하고 1,340일 동안 머물면서 군사들과 함께 사용했던 우물이다. 바다에 가깝지만 짠맛이 전혀 없는 것이 특징이다.

한산대첩 기념비 閑山大捷紀念碑 한산대첩기념비는 이순신의 한산대첩을 기념하기 위해 1979년에 세운 비석이다. 비석의 높이는 20미터로 거북선을 본뜬 받침대 위에 세워져 있다. 한산대첩기념비라고 쓴 정면의 제목은 박정희 대통령이 썼고, 비문은 노산 이은상 선생이 짓고 글씨는 우석 김봉근 선생이 썼다. 한산대첩기념비의 내용은 1592년 7월 8일과 10일에 있었던 한산대첩을 서사시 풍으로 표현한 것이다. 7월 8일에 왜적의 배 73척을 한산도 앞바다로 유인하여 학익진*을 펴고 포와 화살을 쏘아 47척을 격침시키고 12척을 포획했으며, 7월 10일 새벽에는 안골포**에 머물고 있던 왜적선42척을 불태웠다는 내용이 적혀 있다. * 학익진(鶴翼陣) : 학이 날개를 펼친 듯한 형태를 취하고 있다는 데서 붙여진 이름이다. 반원의 형태이기 때문에 적을 포위하면서 공격하기에 적합한 진법이다. ** 안골포(安骨浦): 경상남도 창원시 진해구 웅동동에 있었던 포구

임진왜란 때 충무공 이순신(1545∼1598) 장군이 왜군을 크게 무찌른 한산대첩을 기념하기 위하여 만들어진 역사적인 장소이다.

충무공은 무과에 급제하여 전라좌도 수군절도사를 지내던 때 왜적의 침입이 있을 것에 대비하여, 여수를 중심으로 배를 만들고 군비를 늘리는 등 일본의 침략에 대처하였다. 선조 25년(1592)에 임진왜란이 터지자 옥포대첩, 거북선이 최초로 모습을 드러낸 노량해전, 당항포해전, 한산대첩 등 곳곳에서 전승을 거두었고, 정유재란 때에는 명량대첩 등에서 승리를 거두었다. 그가 죽은 후 1604년 선무공신 1등에 올랐고, 영의정에 추증되었으며, ‘충무(忠武)’라는 시호가 내려졌다.

한산대첩은 매우 불리하였던 전쟁의 상황을 완전히 바꾸어 놓은 대표적인 해전으로 육지에서의 행주성대첩·진주성대첩과 함께 임진왜란 3대첩의 하나로 꼽히는 유명한 싸움이었다.

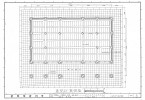

선조 25년(1592) 이곳에 제승당(制勝堂)을 짓고, 26년(1593)부터 30년(1597)까지, 해군의 중심 진영으로 삼아 해상세력을 장악하고 나라의 어려움을 이겨나갔다. 그러나 선조 30년(1597)에 제승당을 포함한 이곳 군영이 모두 불에 타서 폐허가 되었다.

그 후 영조 15년(1739)에 제승당과 함께 ‘제승당유허비’를 세운 후 여러 차례 공사가 이루어졌고, 일제시대 때 지방 유지들에 의해 다시 세워지게 되었다.

원래 제승당은 임진왜란 중 충무공이 부하들과 함께 작전계획을 세우고 일을 보던 ‘운주당’이란 건물 자리에 영조 때 집을 짓고 ‘제승당’이라는 이름을 붙인 것이다.

경내에는 제승당을 비롯하여 충무공의 영정을 모신 ‘충무사’와 ‘한산정’, ‘수루’ 등이 있으며, 산봉우리에는 한산대첩비와 함께 거북등대가 있다.

※(한산도이충무공유적 → 통영 한산도 이충무공 유적)으로 명칭변경 되었습니다.(2011.07.28 고시)

이순신 후손 삼도수군통제사 공덕비 李舜臣 後孫 三道水軍統制使 功德碑 이순신 후손 삼도수군통제사* 공덕비는 이순신의 후손으로 삼도수군통제사나 부사** 의 벼슬을 지낸 이들 중 어진 정치로 칭송을 받은 6명의 비석이다. 한산도와 거제도의 주민들이 이들의 공을 기리기 위하여 세웠던 공덕비를 이곳에 모아 놓았다. 오른쪽부터 이태상, 이한창, 이태권, 이승권, 이규석, 이규안***의 공덕비가 늘어서 있다. 대부분의 비석에 ‘撫恤島民 千秋不忘(무휼도민 천추불망)’이라는 글자가 새겨져 있는데, 이것은 ‘섬사람들을 따뜻하게 돌보아 준 공덕을 영원히 잊지 못한다.’는 의미이다. * 삼도수군통제사(三道水軍統制使): 조선시대에 삼남 지방(전라·경상·충청)의 수군을 지휘, 통솔한 수군 총사령관에 해당한다. 임진왜란 초기 전라좌수사였던 이순신은 실질적 으로는 경상우수영, 전라우수영, 충청수영까지 지휘, 통제하고 있었다. 그러나 원균과의 갈등이 문제가 되자 조정에서는 선조 26년(1593) 7월에 종2품 삼도수군통제사를 신설하여 초대 통제사로 이순신을 임명하였다. 이에 따라 이순신은 삼도수군통제사와 전라좌수사를 겸임하게 되었다. 삼도수군통제사는 고종 32년(1895)까지 유지되었고, 303년 동안 208명의 통제사가 임명되었다. ** 부사(府使): 조선시대의 지방 장관직으로 정3품에 해당한다. *** 이태상(李泰祥, 5대손, 121대 통제사), 이한창(李漢昌, 6대손, 138대 통제사), 이태권(李泰權, 8대손, 부사), 이승권(李升權, 8대손, 172대 통제사), 이규석(李奎奭, 10대손, 198대 통제사), 이규안(李奎顔, 10대손, 203대 통제사)

수루 戍樓 이 수루는 임진왜란 때 이순신이 왜적의 동태를 파악하기 위해 자주 찾았던 망루였다. 수루에서 남해안의 왜적의 동태를 파악한 후에 이를 봉화, 연, 고동 소리 등을 이용하여 오른쪽의 고동산, 왼쪽의 미륵산, 뒤쪽의 망산 등 주변 지역으로 알렸다. 이순신은 수루에 올라 왜적을 물리치고 나라를 구할 수 있기를 염원하며 나랏일을 걱정하는 시를 읊기도 하였다. 1976년의 제승당 정화사업 때 한산만을 내려다볼 수 있는 현재의 위치에수루를 새로 지었다. 이후 옛 문헌의 내용에 근거하여 2014년에 전체를 나무로 고쳐 지어 지금의 모습이 되었다.

한산정 閑山亭 한산정은 이충무공이 부하들과 함께 활쏘기를 연마하던 곳이다. 이곳에서 과녁까지의 거리는 약 145m 정도로 활터와 과녁 사이에 바다가 있는 곳은 이곳 외에는 찾아보기 어렵다. 이충무공은 밀물과 썰물의 차이를 이용해 해전에 필요한 실전 적응 훈련을 하기 위하여 이곳에 활터를 만들었다. <난중일기(亂中日記)>에는 이곳에서 활쏘기 내기를 하고, 내기에 진 편에서 떡과 막걸리를 내어 모두가 배불리 먹었다는 기록이 여러 차례 나온다. 이러한 기록에서 활쏘기 훈련에 흥미를 높이는 동시에 병사들의 사기를 드높이고 자 한 이충무공의 지혜를 볼 수 있다. 한산정에서 함께 활쏘기를 연마하던 병사들은 대부분 경상, 전라, 충청 출신으로 선조 27년(1594)에 이충무공의 건의로 무과특별시험에서 선발된 사람들이었다.

한글비 한글비는 1948년에 팔일오광복을 기념하기 위해 경상남도 초·중등학교의 학생들이 성금을 모아 세운 비석이다. 비문은 위당 정인보(爲堂 鄭寅普)가 짓고, 글씨는 일중 김충현(一中 金忠顯)이 썼다. 비문은 이순신의 호국정신이 깃들어 있는 이곳에서 그 정신을 이어 받자는 내용으로 되어 있다.

제승당 유허비 制勝堂 遺墟碑 제승당 유허비는 제승당을 다시 세운 것을 기념하기 위해 세운 비석이다. 제승당은 임진왜란 때 당시 전라좌도수군절도사였던 이순신(李舜臣)이 작전지휘본부로 사용한 운주당이 있던 곳이다. 운주당은 1597년 정유재란 때 불에 타 없어졌는데, 제승당은 1739년 통제사 조경(趙儆)이 다시 지은 것이다. 3개의 비석 중 왼쪽 비석은 1739년에 제107대 통제사 조경이 세운 것이다. 오른쪽 비석은 그곳이 전에 있던 비석을 묻은 곳임을 알리는 표지석이다. 이 비석은 이순신의 후손이자 제198대 통제사를 지낸 이규석(李奎奭)이 세웠다. 가운데 비석은 오른쪽 비석의 뒷면을 한글로 풀어 새겨 놓은 것이다.

제승당 정화기념비 制勝堂 淨化紀念碑 제승당 정화기념비는 충의와 구국의 정신으로 일생을 바친 이순신(李舜臣)이 거처하였던 제승당 일대를 사적으로 정비한 것을 기념하는 비석이다. 비문은 전 문교부장관 이선근 (李瑄根)이 짓고, 글씨는 서희환(徐喜煥)이 썼다. 이 기념비를 세운 경위는 다음과 같다. 1975년 8월 5일 박정희 대통령이 제승당을 방문하여 충무사에 참배하고는 경내를 둘러보며 “3년 전보다는 잘 정돈되어 있으나 경역이 좁고 짜임새가 없다. 이 곳은 이충무공께서 세계해전사상 길이 빛나는 한산대첩을 이루신 후 운주당을 지으시고 3년 8개월 동안 조선수군의 본영으로 삼고 국난을 극복한 유서 깊은 사적지이므로 공의 위업을 기리고, 살신구국의 높으신 뜻을 후손에게 전하기 위하여 현충사 수준으로 대대적인 정화사업을 펼쳐 국민정신 교육의 도장으로 만들라.”라고 말했다. 그 말에 따라 관계기관 (청와대, 문화공보부, 문화재 관리국, 경상남도 등)이 함께 제승당을 정비하였다. 지금은 경남도청에서 제승당을 관리하고 있다.

충무사 忠武祠 충무사는 이순신의 영정을 모신 사당이다. 영정은 종이품 통제사의 관복 차림으로 그려져 있다. 매년 봄·가을에는 통영시민들이 제승당(制勝堂)에서 제사를 올린다. 또 한산대첩 기념일인 8월 14일(양력)에는 해군작전사령관과 해군사관생도들이 참배한다. 통영시는 한산대첩제를 성대히 거행하여 이순신의 정신을 기리며 이어가고 있다. 사당에는 국보 제76호인 서간첩(書簡帖)의 일부와 이순신이 중국 송나라 역사를 읽고 썼던 독후감이 병풍으로 만들어져 보관되어 있다. 현재의 이순신 영정은 1978년에 사적을 정비할 때 정형모 화백이 그린 것이다.

충무공 이순신 장군 忠武公 李舜臣 將軍 충무공 이순신 장군은 덕수(德水) 이씨로 1545년 3월 8일 새벽에 한성(漢城) 건천동(乾川洞) 에서 부친 이정(李貞)과 모친 초계(草溪) 변씨(卞氏)의 3남으로 태어났다. 1576년 32세에 과거시험의 무과에 급제하여 함경도 동구비보권관을 시작으로 무관직을 수행하여 훈련원봉사, 발포수군만호, 조산보만호, 훈련원참군 등을 거쳤다. 1589년 45세에는 정읍 현감을 지냈고, 1591년에는 전라좌수사에 임명되었다. 1592년 48세에 임진왜란이 발발하자, 5월7일 옥포해전에서 왜적을 무찌르기 시작하여 해전에서 연전연승하였다. 1598년 11월 19일 노량해전에서 전사하였으니 이순신의 나이가 54세였다. 전란에서 나라와 민족을 구했던 우리 민족사의 영웅 이순신의 3대 정신은 아래와 같다. 나보다 나라를 먼저 생각하는 멸사봉공(滅私奉公)의 정신 거북선과 조총을 새로이 만든 창의개척(創意開拓)의 정신 미리 전쟁에 대비해 적을 물리쳤던 유비무환(有備無患)의 정신 이순신의 묘는 충남 아산시 음봉면 어라산에 있다. 이순신이 죽자 인조(仁祖)는 충무라는 시호를 내렸고, 정조(正祖)가 다시 영의정으로 올려 모셨다. 슬하에 3남 3녀를두었으며, 부인은 상주(尙州) 방씨(方氏)이다.

우물 이 우물은 1593년 당시 이순신이 한산도(閑山島) 통제영(統制營) 안에 운주당을 창건하고 1,340일 동안 머물면서 군사들과 함께 사용했던 우물이다. 바다에 가깝지만 짠맛이 전혀 없는 것이 특징이다.

한산대첩 기념비 閑山大捷紀念碑 한산대첩기념비는 이순신의 한산대첩을 기념하기 위해 1979년에 세운 비석이다. 비석의 높이는 20미터로 거북선을 본뜬 받침대 위에 세워져 있다. 한산대첩기념비라고 쓴 정면의 제목은 박정희 대통령이 썼고, 비문은 노산 이은상 선생이 짓고 글씨는 우석 김봉근 선생이 썼다. 한산대첩기념비의 내용은 1592년 7월 8일과 10일에 있었던 한산대첩을 서사시 풍으로 표현한 것이다. 7월 8일에 왜적의 배 73척을 한산도 앞바다로 유인하여 학익진*을 펴고 포와 화살을 쏘아 47척을 격침시키고 12척을 포획했으며, 7월 10일 새벽에는 안골포**에 머물고 있던 왜적선42척을 불태웠다는 내용이 적혀 있다. * 학익진(鶴翼陣) : 학이 날개를 펼친 듯한 형태를 취하고 있다는 데서 붙여진 이름이다. 반원의 형태이기 때문에 적을 포위하면서 공격하기에 적합한 진법이다. ** 안골포(安骨浦): 경상남도 창원시 진해구 웅동동에 있었던 포구

임진왜란 때 충무공 이순신(1545∼1598) 장군이 왜군을 크게 무찌른 한산대첩을 기념하기 위하여 만들어진 역사적인 장소이다.

충무공은 무과에 급제하여 전라좌도 수군절도사를 지내던 때 왜적의 침입이 있을 것에 대비하여, 여수를 중심으로 배를 만들고 군비를 늘리는 등 일본의 침략에 대처하였다. 선조 25년(1592)에 임진왜란이 터지자 옥포대첩, 거북선이 최초로 모습을 드러낸 노량해전, 당항포해전, 한산대첩 등 곳곳에서 전승을 거두었고, 정유재란 때에는 명량대첩 등에서 승리를 거두었다. 그가 죽은 후 1604년 선무공신 1등에 올랐고, 영의정에 추증되었으며, ‘충무(忠武)’라는 시호가 내려졌다.

한산대첩은 매우 불리하였던 전쟁의 상황을 완전히 바꾸어 놓은 대표적인 해전으로 육지에서의 행주성대첩·진주성대첩과 함께 임진왜란 3대첩의 하나로 꼽히는 유명한 싸움이었다.

선조 25년(1592) 이곳에 제승당(制勝堂)을 짓고, 26년(1593)부터 30년(1597)까지, 해군의 중심 진영으로 삼아 해상세력을 장악하고 나라의 어려움을 이겨나갔다. 그러나 선조 30년(1597)에 제승당을 포함한 이곳 군영이 모두 불에 타서 폐허가 되었다.

그 후 영조 15년(1739)에 제승당과 함께 ‘제승당유허비’를 세운 후 여러 차례 공사가 이루어졌고, 일제시대 때 지방 유지들에 의해 다시 세워지게 되었다.

원래 제승당은 임진왜란 중 충무공이 부하들과 함께 작전계획을 세우고 일을 보던 ‘운주당’이란 건물 자리에 영조 때 집을 짓고 ‘제승당’이라는 이름을 붙인 것이다.

경내에는 제승당을 비롯하여 충무공의 영정을 모신 ‘충무사’와 ‘한산정’, ‘수루’ 등이 있으며, 산봉우리에는 한산대첩비와 함께 거북등대가 있다.

※(한산도이충무공유적 → 통영 한산도 이충무공 유적)으로 명칭변경 되었습니다.(2011.07.28 고시)

Built in memory of the Hansan Battle wherein Admiral Yi Sun-sin scored a spectacular triumph over the Japanese Navy during the Japanese Invasion of Korea in 1592, it was regarded as a symbol of patriotism and national defense. Hansan Battle, one of the three great battles along with Haengju Battle and Jinju Battle, was a memorable battle on the sea, with the Japanese fleet defeated under severely disadvantageous conditions. Jeseungdang Shrine was built here in the 25th year of the reign of King Seonjo (1592). It used to be the center of a navy camp that commanded the sea from 1593 to 1597. Including Jeseungdang, the military camp was burnt down and destroyed in the 30th year of the reign of King Seonjo (1597). It had been restored numerous times afterwards. The local villagers finally reconstructed it under Japanese colonial rule. Originally, Jeseungdang was built at the site of Unjudang where Admiral Yi planned a strategy with his soldiers and was named as such during the reign of King Yeongjo. On this site were Hansanjeong Archery Ground, Suru Watchtower, and Chungmusa Shrine, which preserved a portrait of Admiral Yi, as well as Jeseungdang. On top of a mountain were the Stele for the Victory at Hansan Battle and a turtle lighthouse.

统营闲山岛李忠武公遗址是纪念壬辰倭乱时期忠武公李舜臣(1545∼1598)将军大败倭寇的闲山大捷而修建的历史性场所。壬辰倭乱时忠武公与手下常在“运筹堂”制定作战计划,英祖时期在运筹堂遗址上修建房屋并取名为“制胜堂”。境内有制胜堂、供奉忠武公画像的“忠武祠”、“闲山亭”、“戍楼”等,山峰上有闲山大捷碑与龟灯台。

統営閑山島李忠武公遺跡は、壬辰倭乱の時に忠武公李舜臣(1545~1598)が倭軍を大きく破った閑山大捷を記念するために建てられた歴史的な場所である。本来、制勝堂は壬辰倭乱の最中、李舜臣が部下たちとともに作戦計画を立て執務を執り行った「運籌堂」という建物で、その跡に英祖の時に家を建て、「制勝堂」と名前をつけた。境内には制勝堂をはじめ、李舜臣の影像を祀った「忠武祠」と「閑山亭」「戍楼」などがあり、峰には閑山大捷碑とともに亀灯台がある。